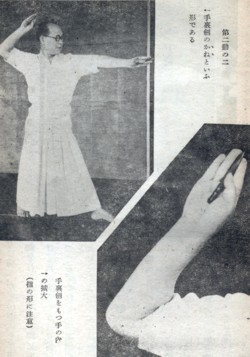

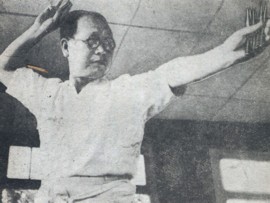

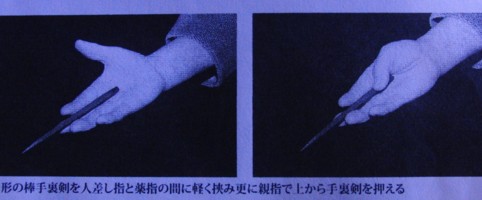

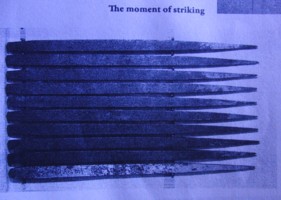

| ■松の間へようこそ■ 掲示板 Title 手裏剣術講座 Shuriken throwing instructions |

「手裏剣術」講座、その他の雑談の「間」です。

手裏剣術の画像・動画が、

他に類を見ないほど多く掲載されています。

ブラウザーの設定などの理由で最新情報が表示されない場合があります。更新ボタンやF5キーを利用してみて下さい。

| ■松の間へようこそ■ 掲示板 Title 手裏剣術講座 Shuriken throwing instructions |

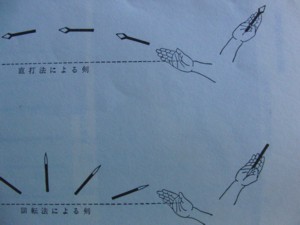

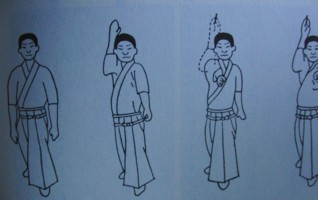

| [1082]■ ■手裏剣術講座■直打法について、未だに私個人の理解が不足している部分。 by:鈴木崩残 2010/02/15(Mon)11:30:58 |

★ .