2007年3月までは「虹のオーガズム」と「性のレシピ」の

読者専用の質疑応答用の掲示板でしたが、

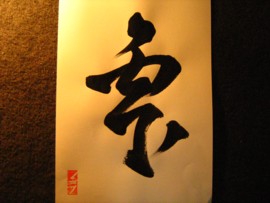

2009年7月より禅書道日記に変更。

ブラウザーの設定などの理由で最新情報が表示されない場合があります。更新ボタンやF5キーを利用してみて下さい。

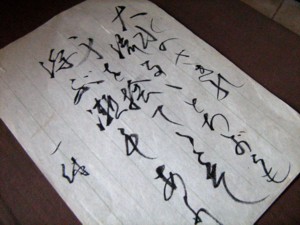

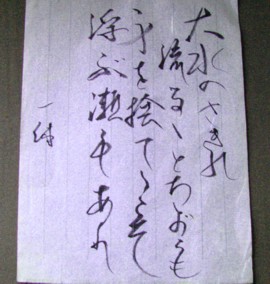

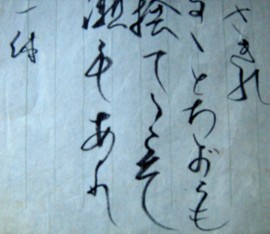

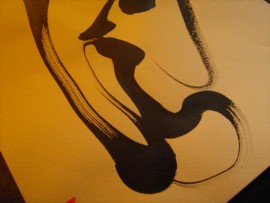

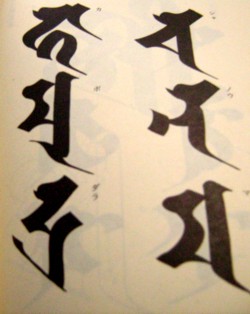

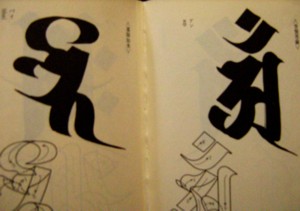

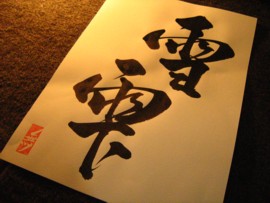

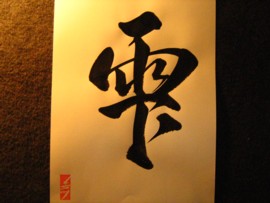

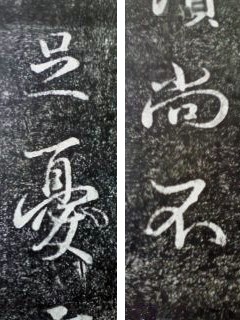

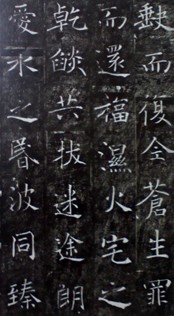

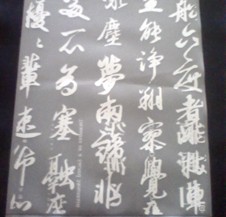

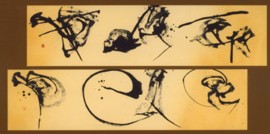

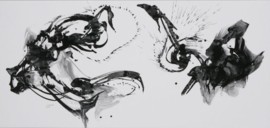

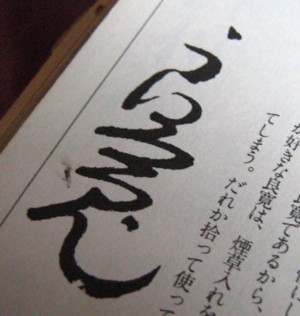

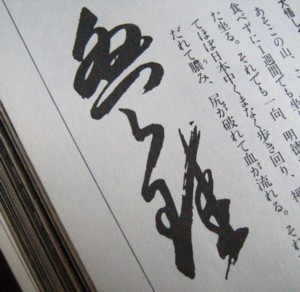

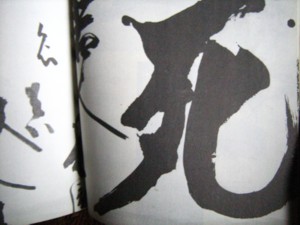

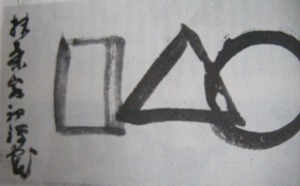

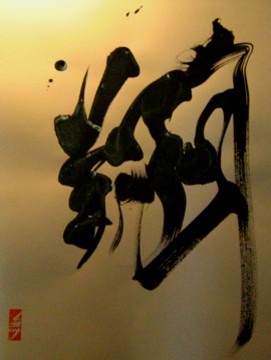

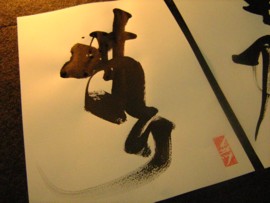

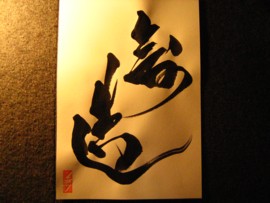

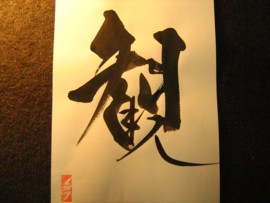

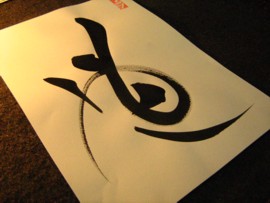

| [1358]■ 「習字」「「臨書」「商業書道」「創作書道」「前衛書道」「禅書道」の違いと分類■禅書道日記-その97 by:鈴木崩残 2010/02/19(Fri)22:48:40 |

★ .