2007年3月までは「質疑応答用の掲示板」

2013年12月までは「禅書道」と「原発事故関連記事」

2014年以後は「テーマを決めない日記」になりました

★「無明庵の書籍の案内」★

ブラウザーの設定などの理由で最新情報が表示されない場合があります。更新ボタンやF5キーを利用してみて下さい。

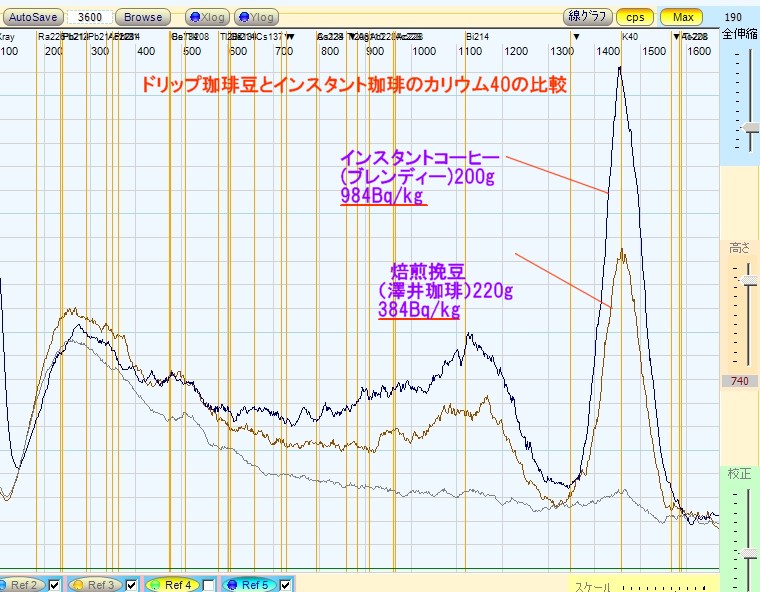

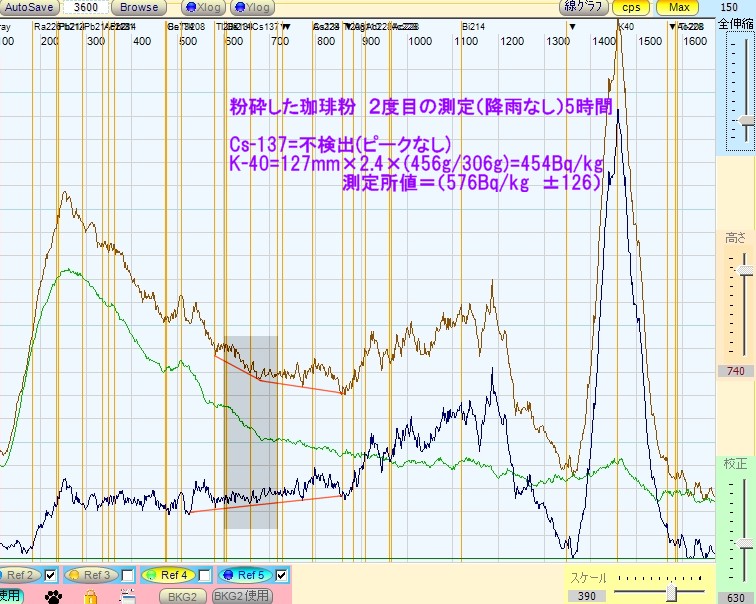

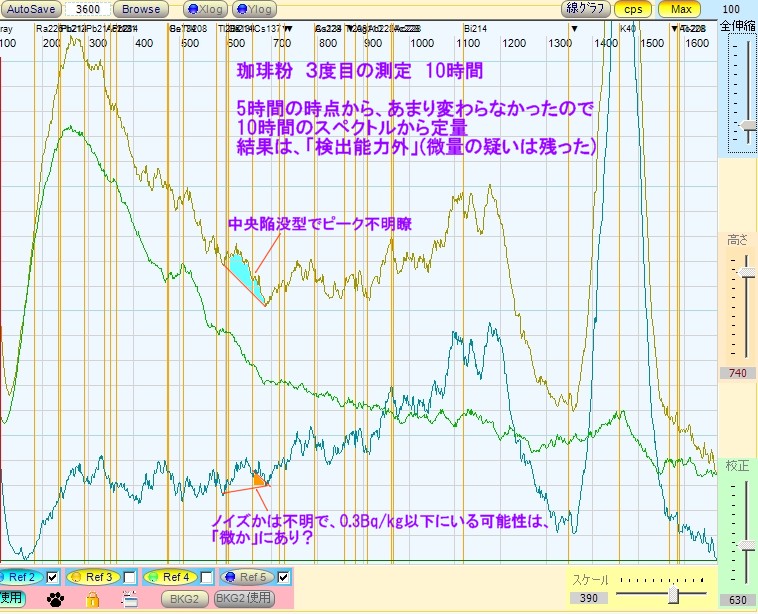

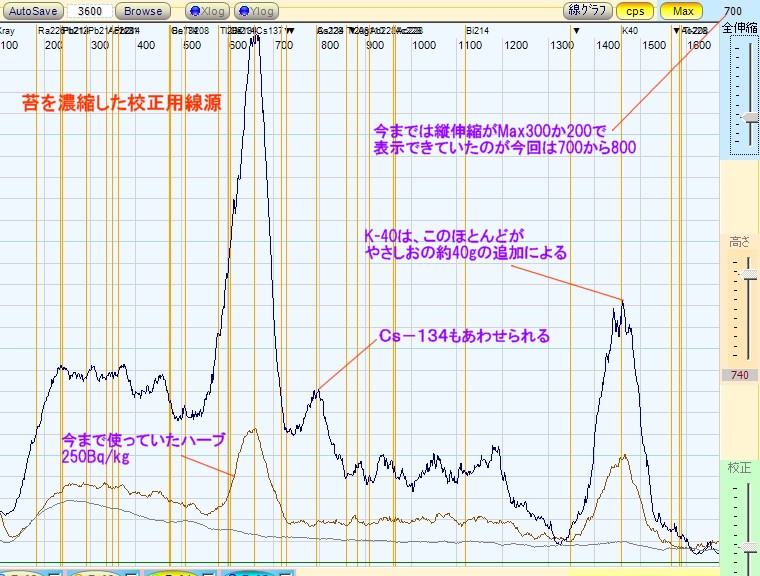

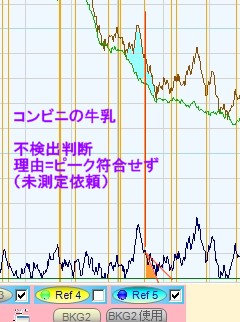

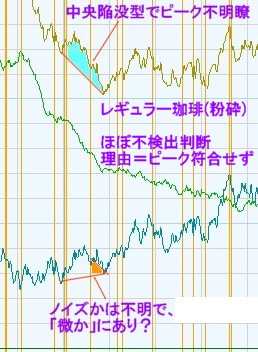

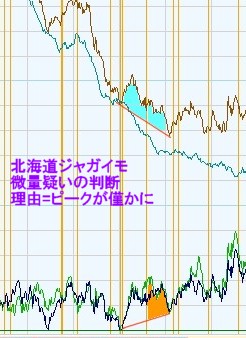

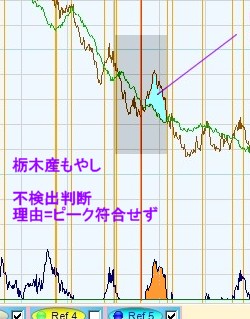

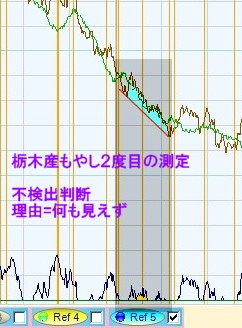

| [2058]■ ●猫の足跡-その807「★おおざっぱ測定 日記・第186回」■珈琲豆とインスタント珈琲との比較■ by:鈴木崩残 2015/11/06(Fri)04:09:35 |