2007年3月までは「質疑応答用の掲示板」

2013年12月までは「禅書道」と「原発事故関連記事」

2014年以後は「テーマを決めない日記」になりました

★「無明庵の書籍の案内」★

ブラウザーの設定などの理由で最新情報が表示されない場合があります。更新ボタンやF5キーを利用してみて下さい。

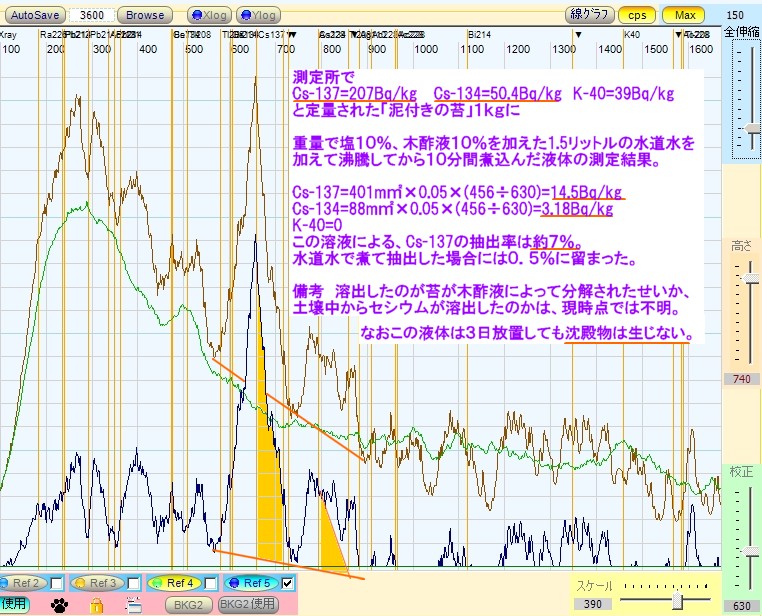

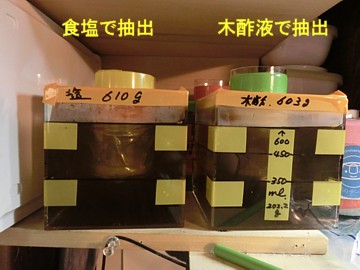

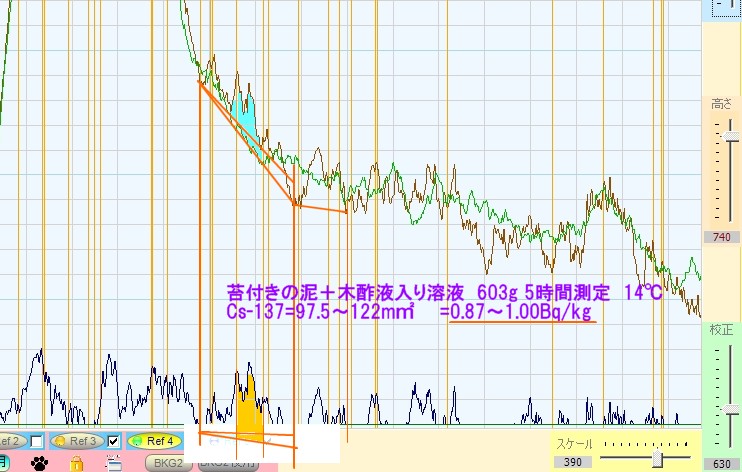

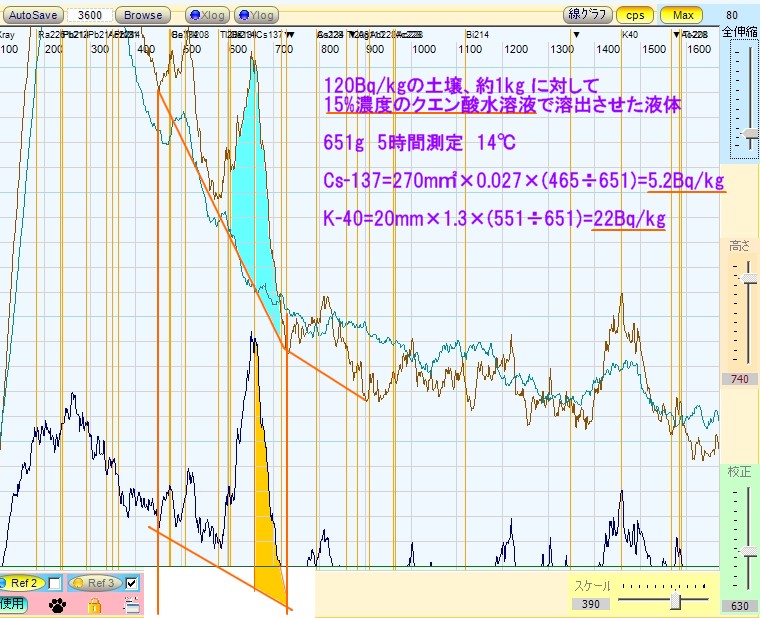

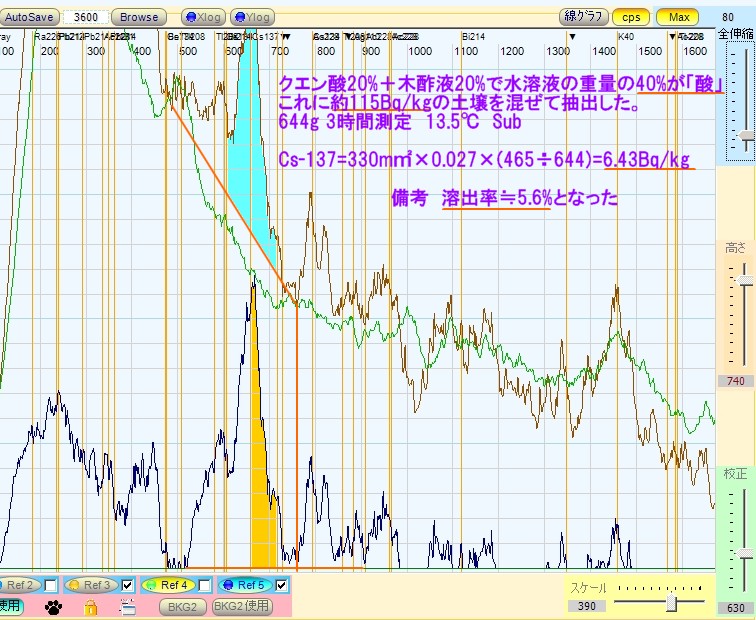

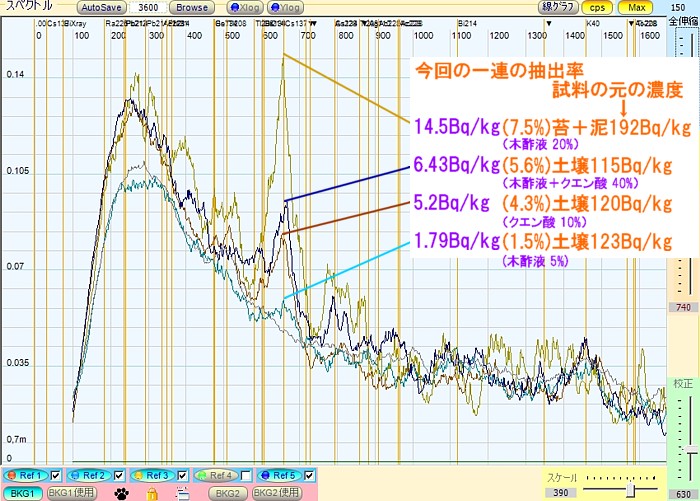

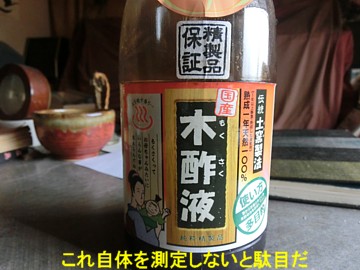

| [2078]■ ●猫の足跡-その827「★おおざっぱ測定 日記・第206回」●「泥付きの苔から高濃度の液体を抽出した」● by:鈴木崩残 2016/01/16(Sat)18:51:11 |