2007年3月までは「質疑応答用の掲示板」

2013年12月までは「禅書道」と「原発事故関連記事」

2014年以後は「テーマを決めない日記」になりました

★「無明庵の書籍の案内」★

ブラウザーの設定などの理由で最新情報が表示されない場合があります。更新ボタンやF5キーを利用してみて下さい。

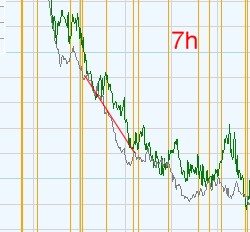

| [2009]■ ●猫の足跡-その758●「おおざっぱ測定・第136回」■測定時間の再考察■ by:鈴木崩残 2015/01/20(Tue)09:32:59 |

★ .