2007年3月までは「質疑応答用の掲示板」

2013年12月までは「禅書道」と「原発事故関連記事」

2014年以後は「テーマを決めない日記」になりました

★「無明庵の書籍の案内」★

ブラウザーの設定などの理由で最新情報が表示されない場合があります。更新ボタンやF5キーを利用してみて下さい。

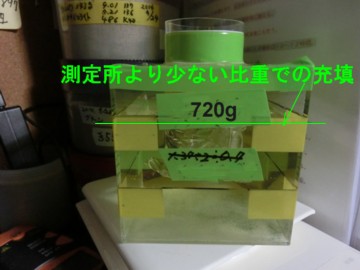

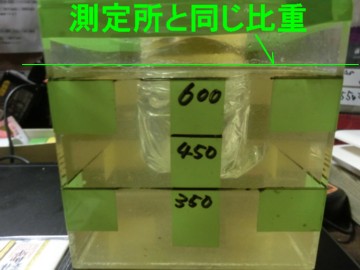

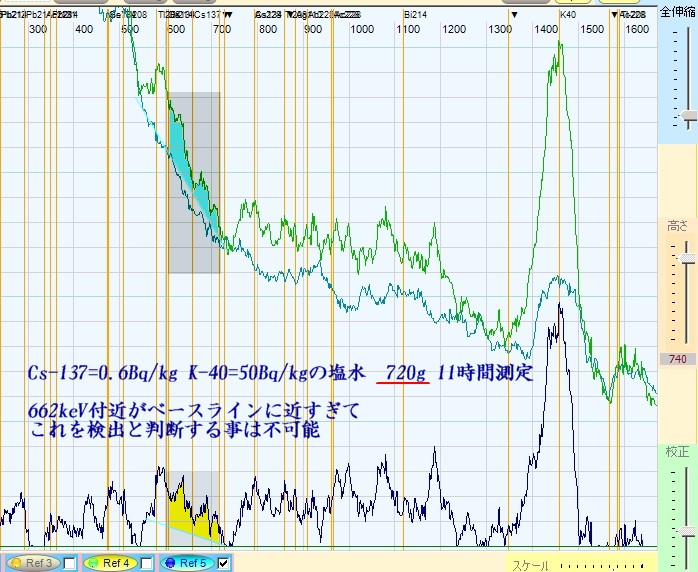

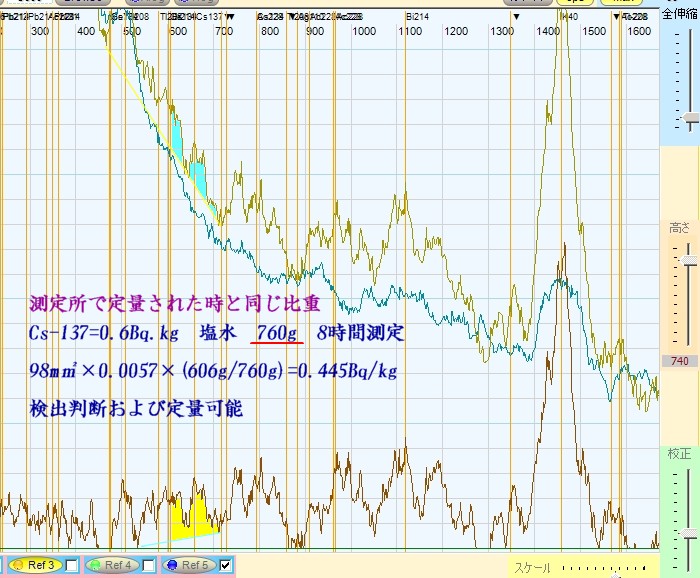

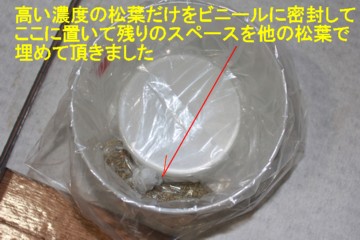

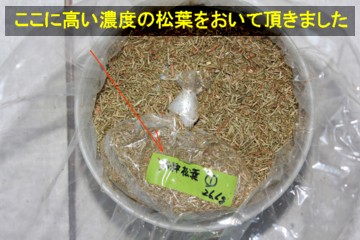

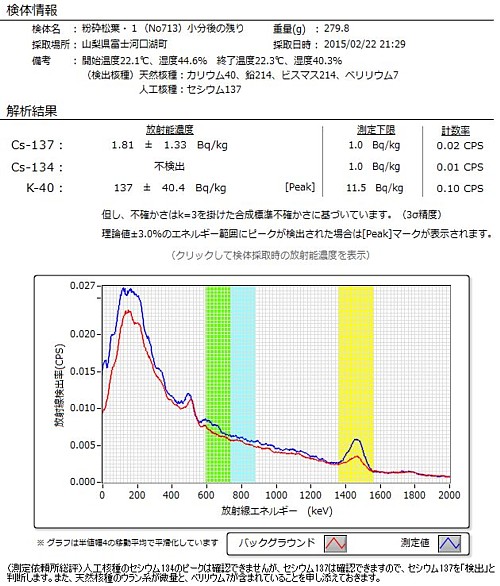

| [2020]■ ●猫の足跡-その769「おおざっぱ測定 日記・第147回」■比重を揃える&松葉の報告の続き■ by:鈴木崩残 2015/02/18(Wed)16:40:28 |

★ .